PDRA-G01

Pour toute opération ne se conformant ni aux règles de la Catégorie Ouverte ni à celles des scénarios standards nationaux ou européens, un exploitant doit demander une autorisation d'exploitation à l'autorité de son pays d'enregistrement. Cette demande s'appuie sur la fourniture par l'exploitant d'une étude de sécurité réalisée selon la méthodologie SORA (Specific Operations Risk Assessment) définie en moyen acceptable de conformité (AMC) de l'article 11 du règlement (UE) 2019/947.

Guide de mise en oeuvre de la méthode SORA - 2021 (Considérations préliminaires)

« L’aviation civile est un système dit ultrasûr, c’est–à–dire que la probabilité d’avoir un accident mortel est de l’ordre de 1 accident par million d’heure de vol. C’est un ordre de grandeur, qui varie selon les pays et les types d’exploitation (c’est un peu moins en Europe pour le transport commercial en avion par exemple, et un peu plus pour l’aviation de loisir) »

Le but de la SORA est donc de faire tendre la probabilité des accidents vers 0. Il est évident que ce n’est pas en seulement en écrivant le risque que celui-ci n’arrive pas. Mais c’est en l’écrivant que l’on peut anticiper les conséquences de celui-ci et mettre en place des procédures d’urgence (ERP) pour limiter les conséquences et empêcher les surs accidents.

La SORA est une méthode d’analyse des risques (méthode qui peut exister dans beaucoup d’autres secteurs et métiers) qui observe et estime les risques AIR (ARC – Air Risk Class), SOL (GRC – Ground Risk Class) afin d’obtenir une classification « croisée » appelée SAIL (Specific Assurance and

Integrity Level – Niveau d’assurance et d’intégrité spécifique). En fonction de ce SAIL, il faudra justifier de procédures, de documents techniques (fabricant, formations, maintenance …).

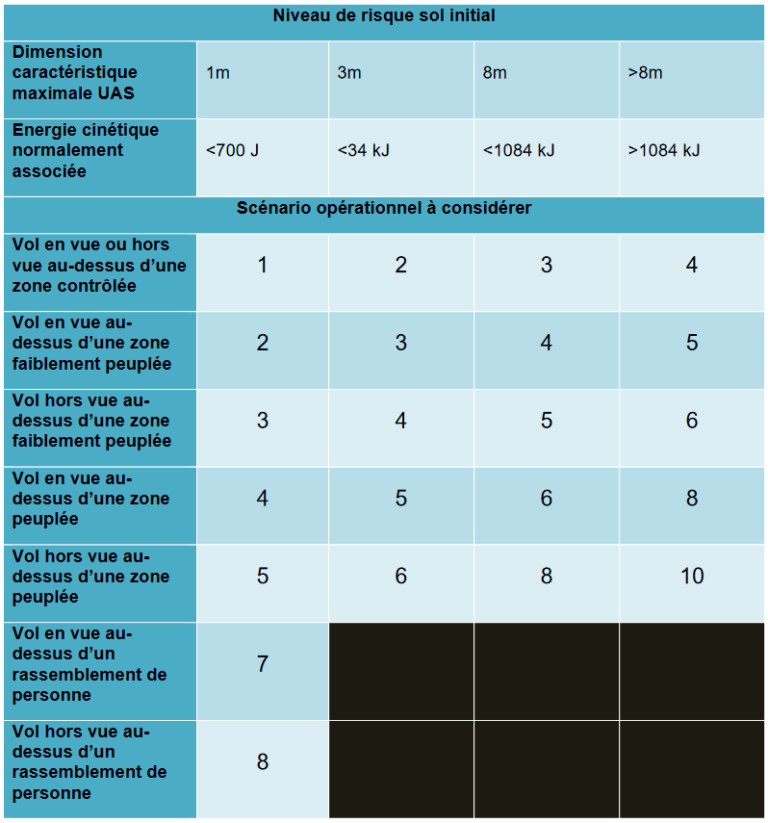

C’est l’étape 2 de la SORA : elle consiste à évaluer le risque sol, c’est–à–dire le risque pour les tiers non impliqués au sol en cas de chute de l’aéronef. La valeur initiale du GRC prend donc en compte la probabilité de chute de l’UAS et ses conséquences possibles, en fonction notamment de la densité de population au sol. Ces considérations doivent porter sur l’ensemble des zones considérées pour l’opération : géographie de vol (« flight geography »), zone d’intervention (« contingency volume ») et zone tampon (« buffer area »).

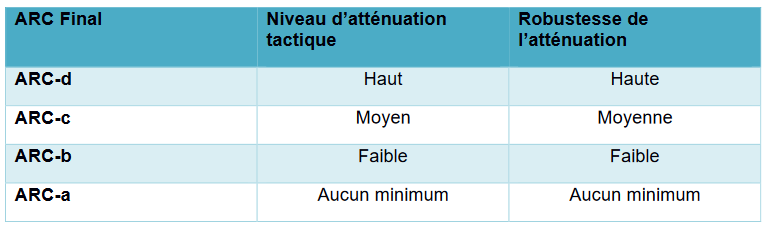

C’est l’étape 4 de la SORA et elle permet d’évaluer le risque « air » (ARC), i.e. le risque que présente l’opération pour

les autres utilisateurs de l’espace aérien. Pour cela, cette partie doit décrire avec précisions les espaces aériens dans lesquels l’opération est prévue : contrôlé/non contrôlé, zones R/P/D, proximité d’aérodromes / hélistations / plateformes ULM, protocoles / accords avec services de contrôle, etc. Le dossier mentionne les conditions de pénétration de chacune des zones d’espace aérien considérée, et les éléments qui justifient le respect de ces conditions.

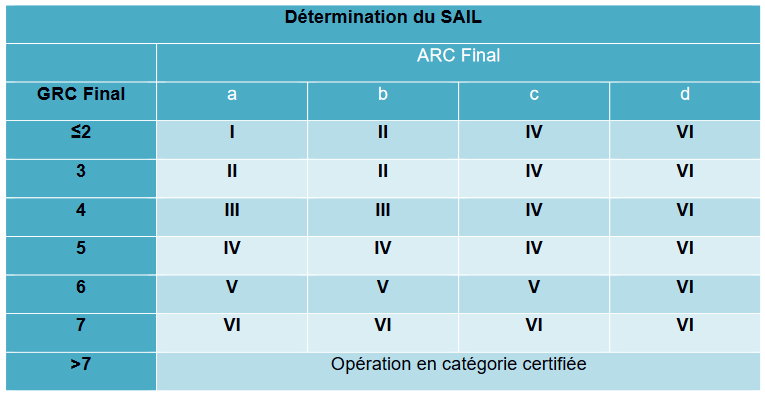

L’étape 7 fait la synthèse des risque air et sol pour déterminer le niveau de sécurité

requis (SAIL) pour la mission. On obtient cette notation grâce au tableau croisé suivant et aux notes obtenues précédemment.

Un PDRA (Pre-Defined Risk Assessment) désigne une analyse de risque pré-formatée, calquée sur la SORA (Specific Operations Risk Assessment). Les PDRA, publiés par l’AESA comme moyens acceptables de conformité au règlement 2019/947, correspondent en quelque sorte à des analyses SORA pré-remplies et correspondent à des concepts d’opération génériques. Ces PDRA sont disponibles sur le site de l’AESA (lire l’article).

Les PDRA permettent de reproposer des scenarii (dans le même principe des très connus S1, S2, S3…). Les voici :

(Les documents sont mis à jour par l’Aviation Civile régulièrement. Les tableaux ci-dessous sont ici à titre informatif)

PDRA-G01

PDRA-G02

PDRA-S01

PDRA-S02

Les PDRA sont donc un peu plus simplifiés et les canevas proposé par l’Aviation Civile sont en français (Cocorico) 🙂

Fort heureusement, cela n’empêche pas de suivre la méthodologie SORA, de justifier avec des preuves documentées et de voler en toute sécurité !

La cochenille tortue du pin a fait son apparition dans le golfe de Saint-Tropez.

Des traitements existent et sont autorisés par drone.

Nous sommes à votre disposition pour réaliser des devis de traitement de vos pins.

Drones agricoles gros porteurs, Agras T30, P100 PRO ? Réglementation SORA/PDRA ? Drone d’épandage ou semi à la volée … DEVIS GRATUIT

Nous souhaitons à tous les #agriculteurs de bonnes récoltes, et une météo sereine.